von Hanna Vock

1.

Lernen ist ein menschliches Grundbedürfnis.

Der Mensch ist ein lernendes und forschendes Wesen. Er beginnt es zu sein, sobald sein Gehirn (im Mutterleib) dazu weit genug entwickelt ist, und er bleibt es so lange, wie sein Gehirn hinreichend gut funktioniert, um neue Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, also bis zum Tode oder bis zu schwerer Demenz.

kurz gefasst:

Während im gesamten Handbuch viel vom Lernen hoch begabter Kinder die Rede ist, wird in diesem Beitrag versucht, das Lernen im Allgemeinen zu betrachten.

Das ist die Gliederung:

1. Lernen ist ein menschliches Grundbedürfnis.

2. Was geschieht im Gehirn, wenn wir lernen?

3. Was lernt der Mensch in seinem Leben?

4. Werden auch Gefühle gelernt?

5. Welche Rolle spielen Begriffe?

6. Forschendes Lernen und wissenschaftliche Forschung – Ähnlichkeiten und Unterschiede.

Jedes Kind kommt mit Anlagen zum Denken und Forschen auf die Welt. Diese Anlagen sind hochkomplex, plastisch und dynamisch. Sie entwickeln sich – wobei auch immer Verkümmern oder Beschädigtwerden als Möglichkeiten eingeschlossen sind.

Wir Menschen sind intrinsisch motiviert, uns kognitiv zu entwickeln. Es gibt ein Grundbedürfnis nach neuen Eindrücken (Sinneseindrücken, Informationen).

Und es gibt ein weiteres Grundbedürfnis: nach zentraler Verarbeitung dieser Informationen (Verstehen, Speichern).

Diese beiden Grundbedürfnisse sind ähnlich wichtig wie unsere anderen grundlegenden Bedürfnisse – nach Nahrung, Wärme, Zuwendung, Bewegung, usw.

Genau wie sie sind auch diese kognitiven Grundbedürfnisse individuell unterschiedlich stark: Bei Kindern sind sie im Allgemeinen stärker als bei den meisten Erwachsenen, bei hoch begabten Kindern sind sie intensiver ausgeprägt als bei nicht hoch begabten Kindern.

Und da hoch begabte Kinder früh viel Informationen aufnehmen und verarbeiten, also früh denken und lernen üben, kommen sie früh zu erstaunlichen Denkleistungen. Auch hierbei macht – neben den genetischen Anlagen – Übung den Meister! Wie bei virtuosen Sportlern oder Künstlern oder Programmierern kommt dann leicht der Eindruck zustande, „es kommt wie von selbst“ und auch die Kinder selber wundern sich nicht; sie wundern sich im frühen Alter höchstens darüber, dass die Erwachsenen darüber erstaunt sind, mit welcher Leichtigkeit sie bestimmte Aufgaben lösen.

Ein Beispiel:

Piaget beschreibt einen Versuchsaufbau, dessen gedankliche Lösung er bei jungen Kindern nicht beobachtet hat.

Ich habe die Situation nachgebaut und durfte erkennen, dass dem kleinen Pete (4;0) die Beurteilung der Situation überhaupt kein kognitives Problem bereitete (das heißt, er sah es genau so klar und auf Anhieb wie viele Erwachsene):

Eine Puppe sitzt an einer Seite des Tisches, ein Teddy an einer anderen, und die beiden restlichen Tischseiten sind von mir und Pete besetzt. Durch ein undurchsichtiges Tuch, das in verschiedener Weise über dem Tisch gehalten wird, ergeben sich verschiedene Situationen.

Zunächst wurde das Tuch so gehalten, dass Pete zwar die Puppe und den Teddy, aber nicht mich sehen kann (1.). Alle Fragen in dieser Situation: Kannst du den Teddy sehen? Kannst du mich sehen? beantwortete er richtig, was ja auch einfach war und zur Einstimmung auf die Aufgabe dienen sollte.

Jetzt wurde das Tuch so gehalten (2.), dass Pete alle sehen kann, der Teddy aber nicht die Puppe und umgekehrt. Auf die Frage: Wen kannst du jetzt nicht sehen? antwortete Pete: Keinen, ich kann ja alle sehen – aber der Teddy kann die Puppe nicht sehen. Du kannst auch alle sehen.

Und wen sieht die Puppe?: Na, mich und dich, aber den Teddy natürlich nicht.

Insbesondere war hier das räumliche Vorstellungsvermögen gefragt, das auch in IQ-Tests geprüft wird. Dieser hoch begabte Junge zeigte überdies früh einen scharfen logischen Verstand. Damit hat er gute Möglichkeiten, in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen zu denken.

2.

Was passiert im Gehirn, wenn wir lernen?

Das Lernen findet in der Großhirnrinde (Cortex) statt. Dort werden die Informationen, die wir über unsere Sinnesorgane erhalten, sortiert, bewertet, verarbeitet und mehr oder weniger dauerhaft gespeichert. Daraus resultiert dann nicht nur unsere augenblickliche Reaktion, sondern daraus bauen sich über die Zeit auch unser Wissen und Können auf.

Um in den Cortex zu gelangen, müssen die Informationen einen besonderen Gehirnteil passieren, den Hippocampus. Er ist entwicklungsgeschichtlich sehr alt, weshalb ja auch viele Tierarten, die die Evolution lange vor uns Menschen hervorgebracht hat, auch (mehr oder weniger) lernfähig sind. Im Hippocampus gibt es erregende und hemmende Nervenzellen, die in einem komplizierten Zusammenspiel darüber entscheiden, was wie und wo in der Großhirnrinde geschieht.

Wir haben, wie Wissenschaftler heute annehmen, fast 90 Milliarden Nervenzellen verschiedener Art. Alle zusammen bilden sie unser Nervensystem. Bahnen von Nervenzellen verlaufen in vielen Körperteilen, sie leisten die Reizweiterleitung zwischen unseren Körperteilen und Organen und erregen Neuronen in unserem Gehirn.

Synapsen wachsen durch Benutzung des Gehirns.

Synapsen sind die Stellen, über die Nervenzellen miteinander in Verbindung stehen. Die Synapsen dienen dazu, Erregung von einer Zelle zur nächsten zu leiten. Diese Übertragung erfolgt durch elektrische Impulse. Das Gehirn eines gesunden Erwachsenen hat etwa 100 Billionen (1014) Synapsen, die ein verzweigtes mehrdimensionales Netz zwischen den Neuronen bilden. Ein einzelnes Neuron kann mit 1 oder auch mit über 100.000 Synapsen in diesem Neuronen-Netz verknüpft sein.

„In den meisten Fällen sind es chemische Synapsen. Bei ihnen wird das Signal, das als elektrisches Aktionspotential ankommt, in ein chemisches Signal umgewandelt, in dieser Form über den zwischen den Zellen bestehenden synaptischen Spalt getragen, und dann wieder in ein elektrisches Signal umgebildet. Dabei schüttet die sendende Zelle (präsynaptisch) Botenstoffe aus, Neurotransmitter, die sich auf der anderen Seite des Spaltes (postsynaptisch) an Membranrezeptoren der empfangenden Zelle binden.

Dagegen sind elektrische Synapsen Kontaktstellen, bei denen Ionenkanäle zweier Zellen unmittelbar aneinander koppeln und so einen Übergang von Ionen und kleinen Molekülen von einer Zelle zur anderen erlauben. Zuerst wurden solche Synapsen zwischen Neuronen entdeckt, doch kommen ähnliche Kontaktstellen noch in anderen Geweben vor, auch in Pflanzen.“

(Aus: Wikipedia „Synapse“, 27.6.20)

Im Hippocampus werden lebenslang neue Nervenzellen gebildet. Ein kleiner Anteil dieser Nervenzellen bildet sich zu Neuronen, die für das Lernen unabdingbar sind. Sind mindestens zwei Neuronen oder ganze Neuronensysteme durch Reizimpulse aktiviert, dann werden neue Synapsen gebildet oder bestehende verstärkt.

Werden Synapsen längere Zeit nicht benutzt, dann können sie verkümmern oder ganz verschwinden. Darin zeigt sich die Plastizität unseres Nervensystems. Es ermöglicht uns, Unwichtiges, unwichtig Gewordenes oder Belastendes wieder zu vergessen. (Mir ging es zum Beispiel so mit Latein, da es nach dem Abitur keine Rolle mehr in meinem Leben spielte. Was auch auf etliche andere Inhalte zutrifft, die ich in der Schule lernen musste.)

Was ist – auf der Ebene des Gehirns – Voraussetzung für effektives Lernen?

Im Belohnungszentrum des Gehirns (auch Motivationszentrum genannt) muss eine Mischung aus mehreren Botenstoffen erzeugt und freigesetzt werden, die die Verbindungen zwischen Neuronen herstellt. Diese Mischung besteht im Wesentlichen aus

- Dopamin. Es ist eine „Energiedroge“, macht Lust auf Arbeit und Leistung.

- Endorphin. Das ist ein Opioid, das Wohlgefühl auslöst, so dass man sich im eigenen Körper wohlfühlt.

- Oxytocin. Ein Hormon, das Verbundenheitsgefühle, Vertrauensbereitschaft und Kooperationsbereitschaft erzeugt.

Der Botenstoff Dopamin ist seit längerem schon dafür bekannt, dass er die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit steigert. Seit Jahrmillionen Jahren schon kann dieser Stoff in tierischen und menschlichen Körpern erzeugt werden, vermutlich war er immer wieder für das Überleben entscheidend.

Jeder Mensch, der schon einmal in einer Tätigkeit, die ihm sehr wichtig war und auf die er sich gefreut hat, voll aufgegangen ist, hat die Wirkung des Endorphins erfahren: Alle möglichen Befindlichkeitsstörungen, sogar mittelstarke Schmerzen können unter dieser körpereigenen Droge zeitweilig verschwinden. Das körpereigene Endorphin, das vom Körper sehr schnell bereitgestellt werden kann, verhindert, dass die körperlichen Beschwerden weiterhin wahrgenommen werden. Aber es ist nicht nur eine Frage der Wahrnehmung, die Wirkung geht tiefer.

Was ich immer wieder selbst erlebt habe: Beim geliebten Volleyballspiel läuft die Nase über zwei Stunden wirklich nicht. Nach dem Spiel, schon unter der Dusche, kehren alle Erkältungssymptome in ihrer vollen Schönheit zurück.

Das Hormon Oxytocin (auch als Bindungshormon bezeichnet) wird zum Beispiel unter der Geburt im Körper der werdenden Mutter ausgeschüttet. So erklärt es sich, dass die meisten Mütter beim Anblick ihres Neugeborenen große Glücksgefühle empfinden, obwohl sie Minuten vorher noch glaubten, vor Schmerzen sterben zu müssen.

Aber auch nichtgebärende Frauen sowie Männer und Kinder können in ihrem Belohnungssystem dieses Hormon produzieren.

Was ist die Voraussetzung dafür, dass in unserem Gehirn, im Belohnungssystem, genügend dieser Botenstoffe produziert werden?

Ein großer Stimulus ist der Erfolg bei der Lösung eines Problems oder eine erfolgreiche Erkenntnis an sich (ein Aha-Erlebnis). Verstärkend wirkt die soziale Anerkennung der Leistung. So kann sich bei Menschen, die in ihren eigenen Augen und in denen anderer erfolgreich sind, eine „Spirale nach oben“ ergeben. Ihr Belohnungssystem wird immer wieder im Zusammenhang mit Lernen und Leisten aktiviert.

Dagegen kann das Belohnungssystems geschwächt werden, wenn Erfolgserlebnisse, wozu auch die soziale Anerkennung der Leistung zählt, über längere Zeit ausbleiben. Aus Hochbegabten können so underachiever werden (= Menschen, die deutlich weniger Leistung erbringen als es ihre Anlagen möglich machen würden, wenn die Motivation funktionieren würde.)

Es kann dabei eine Rolle spielen, dass Hochbegabte sich oft über lange Zeit mit Aufgaben befassen sollen, die weitab von ihren Interessen liegen, ihre ureigenen Interessen aber „nicht vorkommen“ und nicht gefragt sind. Motivation speist sich aus Interesse und/oder Spannung und/oder Lust und/oder Begeisterung. Ist nichts davon vorhanden, dann ist das Lernen zäh. Es ist behindert.

(Siehe auch zu Hochbegabung und Motivation: Motivation pflegen.)

Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Individuum gute Beziehungen zu den Personen haben und sich im Großen und Ganzen verstanden fühlen sollte, mit denen es arbeiten / lernen soll. Soziale Anerkennung, Wertschätzung sowie Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Bestätigung der tatsächlich erbrachten Leistungen sind gute Stimuli für das hirneigene Belohnungssystem.

Viele kennen es aus ihrer Schulzeit: Bei der sympathischen und geschätzten Lehrerin war die Mathezensur eine Zwei – im nächsten Jahr kam ein unangenehmer, wenig souveräner Lehrer dran – und die Note fiel auf eine Vier.

Die Menschheitsgeschichte konnte aber nur funktionieren, weil wir auch in der Lage sind, aus Unglück oder Misserfolgen zu lernen. Menschen können negative Erlebnisse – mehr oder weniger gut – emotional verarbeiten, neuen Mut fassen und die Informationen, die das Erlebte beinhaltet, für ihr weiteres Lernen nutzen.

Stresshormone, zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol sind ebenfalls Neurotransmitter. Sie stellen kurzfristig (Adrenalin) und längerfristig Kräfte bereit, die nötig sind, um die Krisen auszuhalten und weiter zu machen. Welche neuen Wege das Individuum dann beschreiten kann, das hängt von seiner sozialen Umgebung und seinen psychischen und kognitiven Ressourcen ab.

Wer tiefer in diese Materie eintauchen möchte, dem empfehle ich das Buch

von Gerhard Roth und Nicole Strüber, Wie das Gehirn die Seele macht,

siehe Literaturverzeichnis.

(In diesem Buch sind viele aktuelle Erkenntnisse aus der Neurobiologie, der Psychologie und Psychiatrie beschrieben und miteinander verbunden. Ich will nicht behaupten, alles verstanden zu haben; über etliche Seiten habe ich hinweg gelesen, weil mir das neurobiologische und psychiatrische Fachwissen für die Details fehlt. Aber es gab mir noch einmal einen gründlicheren Eindruck davon, wie komplex unser Gehirn agiert und wie gut die Hirnprozesse inzwischen materialistisch erklärt werden können. Auf der Grundlage der individuellen Genausstattung (wozu auch die epigenetischen Ausprägungen gehören) und in enger Verflechtung mit den lebenslangen individuellen Erfahrungen aller Art wirken die hirnphysiologischen Prozesse und entwickeln und verändern im Individuum Gefühle, Motive, Haltungen… also das, was im landläufigem Sinne die Seele ausmacht.)

3. Was lernt der Mensch in seinem Leben?

-

- Seine Befindlichkeit auszudrücken.

- Seine Bedürfnisse zu bemerken, zu erkennen, auszudrücken und nach ihrer Erfüllung zu streben.

- Die Befindlichkeit und die Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich eine Meinung dazu zu bilden, wie wichtig sie für ihn sind. Dementsprechend empathisch oder abweisend darauf einzugehen und zu kommunizieren.

- Ziele zu entwickeln und Prioritäten zu setzen.

- Entscheidungen zu treffen, sie vor sich und Anderen zu vertreten.

- Ein Selbstbild und ein Weltbild zu entwickeln und zu pflegen. Beides immer wieder zu überprüfen, zu erweitern und zu verändern.

- Methoden der Informationsbeschaffung und -verarbeitung weiter zu entwickeln.

- Handlungsalgorithmen zu entwickeln, zu kombinieren und zu verfeinern.

Und das war´s im Wesentlichen. Was ein Mensch lernt und im besten Fall im Laufe seines Lebens immer besser beherrscht, lässt sich in diese Kategorien einordnen.

In den oben genannten Bereichen entwickeln wir unterschiedliches Wissen und Können.

Dabei spielen drei verschiedene Lernstränge eine Rolle:

- Wir erwerben Handlungswissen

= Wissen, wie etwas gemacht wird. Wir erlernen und speichern in unserem Gehirn Handlungspläne (Algorithmen) zu den unterschiedlichsten Dingen.

Das können Rezepte, Spielregeln, Gebrauchsanweisungen sein.

Aber lange bevor wir Rezepte lesen können, erlernen wir zum Beispiel den Handlungsplan zum Öffnen verschiedener Türen (durch Versuch und Optimierung und durch Beobachtung) oder zum Tisch abwischen (durch Beobachtung und sprachliche Anleitung, durch Versuch und Optimierung).

Ein Beispiel dafür, was beim Tisch abwischen alles gelernt wird, findet sich im Beitrag Grundideen der Mathematik, und zwar im 5. Abschnitt „Algorithmus“.

Im dritten bis sechsten Lebensjahr kommt eine weitere, sehr bewusste Lernform hinzu und wird immer wichtiger: Das Lernen mit Hilfe von mündlichen Erklärungen und Anleitungen. Hierbei muss mitgedacht werden, sonst wird es nix.

Mit all diesen Lernformen haben wir es im Kindergarten zu tun. Es darf nicht wundern, dass hoch begabte Kinder hier oft einen Vorsprung haben, zum Beispiel beim schnellen Verstehen von Spielregeln.

Handlungswissen braucht man aber auch berufsbezogen. (Wie fahre ich einen LKW? Wie mache ich bestimmte chemische Versuche? Wie baue ich einen Zahnersatz? Wie wickele ich ein sich sträubendes Baby?)

Auch für soziale und kommunikative Kompetenzen brauchen wir das entsprechende Handlungswissen. Ich muss soziale Regeln kennen: Ich muss zum Beispiel wissen, wie ich Kontakte knüpfen kann, wie ich mich entschuldigen kann, wie ich mich durchsetzen kann, wie ich andere von einer Idee begeistern kann.

Ganze Regale voller Ratgeberliteratur, die ich sorgsam lese und deren Tipps ich mir einpräge, nützen aber nichts, wenn ich persönlich nicht die äußeren und inneren Voraussetzungen habe, sie auch umzusetzen.

Die äußeren Voraussetzungen werden durch mein Lebensumfeld dargestellt und oft genug eingegrenzt. So können zum Beispiel hoch begabte Vorschulkinder ihr volles kognitives kommunikatives Wissen und Können nicht einsetzen, wenn die Kita ihnen dafür keine hinreichenden Bedingungen bietet – wenn zum Beispiel nur Kinder in der Gruppe sind, mit denen es nicht „auf Augenhöhe“ kommunizieren und agieren kann.

(Siehe auch: Spielgefährten und Freunde hoch begabter Kinder.)

Die innere Voraussetzung ist bestimmt durch das Maß unserer Handlungskompetenz.

- 2. Wir erwerben Handlungskompetenz

= das heißt, wir lernen, die Algorithmen, die wir kennen, auch erfolgreich auszuführen.

Hierzu ist mehr oder weniger eifriges Üben nötig. Auch das Gewöhnungslernen spielt hier eine Rolle.

Besonders erfolgreich ist das learning by doing. Das heißt: Wissen und Können werden in enger zeitlicher und sächlicher Verzahnung weiter entwickelt.

Eine wichtige Sonderform des Handlungslernens sind die grundlegenden emotionalen und motorischen Fähigkeiten, die das Kind im ersten bis zweiten Lebensjahr erlernt und zu denen es kein bewusstes Handlungwissen benötigt. Sich Aufrichten, Laufen, Laute produzieren und sie den Lauten der Muttersprache anpassen, freundliche Menschen anlächeln, usw., das alles geschieht in Folge von Reifungsprozessen des Gehirns.

Das sich entwickelnde Gehirn vermittelt elementare Lust zum Tun und sendet Reize an das motorische System, das aktiv wird und dann die aus der Umwelt folgenden Reize wiederum ans Gehirn zurückmeldet. Das Gehirn wertet dies überwiegend als lustvolle Erlebnisse, verwertet die gemachten Erfahrungen und feuert weitere Reize (Botenstoffe), die das Kind (trotz vieler Misserfolge aus Sicht der Erwachsenen) zum eifrigen Üben bringen, bis das Gehirn die motorischen Aktionen hinreichend optimieren kann.

Beim späteren bewussten Lernen durch Beobachtung, vor allem aber dann beim Lernen mit sprachlicher Erklärung und Anleitung, kommt den Erwachsenen gegenüber den Kindern eine große Verantwortung zu. Es geht darum, den Kindern viel Handlungskompetenz in verschiedenen Bereichen „beizubringen“ im Sinne von Ermöglichen, Herausfordern und aktiv Unterstützen. Kreativiät zum Beispiel hat oft Können als notwendige Grundlage.

Immer ist die Frage: Erlebt das Kind unter dem Strich beim Tun mehr Lust oder mehr Frust?

Das dritte Ding, das wir lernen, ist:

- 3. Wir sammeln sonstiges Wissen.

= Dieses Wissen besteht nicht aus Algorithmen zum Tätigwerden, sondern aus

– Faktenwissen (Ich bin vier Jahre alt / Das Licht braucht von der Sonne zur Erde acht Minuten),

– Vorstellungen über die Welt und das Zusammenleben der Menschen: Meinungen, Einschätzungen (Alle Menschen denken gleich / Die Welt ist ungerecht / Das Leben ist angenehm bzw. beschwerlich / Traurig sein ist meistens doof / Wenn mein Bruder mich tritt, wird meine Mutter wütend und schimpft mit ihm.)

Diese Vorstellungen werden ebenfalls im Gehirn gespeichert.

Zu einem großen Teil bleibt dieses Wissen im Gehirn eingeschlossen, Vieles wird nicht geäußert oder verwendet. Es gehört nur dem Individuum und wird von ihm erweitert, gepflegt, revidiert und vernetzt, aber oft nicht nach außen getragen. Trotzdem beeinflusst es die weiteren Lernwege, weil die Begegnung mit neuem Sachwissen neue Interessen anstoßen und neue oder verstärkte Motivation entwickeln kann – oder im Gegenteil mögliche Interessen aussortieren oder einschränken kann.

Hier entsteht die Frage:

Will ich mein Wissen äußern, mit anderen teilen, es von anderen korrigieren lassen? Will ich es sinnvoll verwenden? (Zugespitzt: Will ich Teile meines Wissens in die Gesellschaft einbringen oder lerne und begreife ich nur für mich allein?)

Und wie gut kann ich mein Wissen, meine Erkenntnisse nach außen tragen? Dazu brauche ich wiederum Handlungskompetenz, die kommunikativen Fähigkeiten betreffend.

Das Handeln zum Wissenserwerb kann – und wird im Laufe des Lebens immer stärker – auch in Zuhören und Lesen bestehen. Je höher begabt ein Kind ist, desto früher (und gründlicher?) erschließt es sich diese Handlungsmöglichkeiten.

Die Signalsysteme Laut- und Schriftsprache tragen zum Wissenserwerb große Informationsmengen bei, die durch unmittelbares Handeln nicht verfügbar wären. Es ist also kein Wunder, wenn hoch begabte, wissensdurstige Kindergartenkinder sich an ältere Kinder oder an die Erzieherinnen „hängen“ möchten, denn bei ihnen sind die Chancen größer, auf interessantes, neues Wissen zu stoßen – bzw. von ihnen verstanden zu werden. Und es ist ebenfalls kein Wunder, dass etliche hoch begabte Kindergartenkinder zum Lesen streben, vor allem sobald sie die Bedeutung des Lesenkönnens für die Erweiterung ihrer (indirekten) Erlebniswelt in spannenden Geschichten und die Bedeutung für den Wissenserwerb erfasst haben.

Das persönliche Wissen eines Menschen vermehrt sich ständig. Dabei finden Prozesse der Ergänzung, Differenzierung, Abwandlung (Anpassung, Korrektur), Vernetzung und Vertiefung statt. Durch diese geistige Tätigkeit wird das Wissen immer wieder neu strukturiert. Die Hirnforschung versucht, diesen Prozessen immer besser auf die Spur zu kommen, aber wie die Hirnforscher selbst meinen, steht die Menschheit damit noch ziemlich am Anfang.

Das Individuum entwickelt seine Vorstellungen von der Welt also durch Handeln (unmittelbares Handeln, Zuhören, Lesen) und durch die geistige Verarbeitung der gewonnenen Informationen = Denken.

Manchen Kindern gelingt es leicht, ihr Wissen stetig sinnvoll zu strukturieren und auf Konsistenz zu prüfen. Andere brauchen dazu Hilfe durch viele Gespräche zum Sortieren von „Kraut und Rüben“, gerade auch manche hoch begabte Kinder, die ja in kurzer Zeit sehr viel Wissen aufnehmen.

Werden auch Gefühle gelernt?

Am Anfang kennt das Baby Behagen, Unbehagen und Schreck. Diese Empfindungen können unterschiedlich intensiv sein, je nachdem welche Reize auf das frühkindliche Gehirn einwirken. Die Reize können aus seiner Umwelt oder aus seinem eigenen Körper kommen.

Der Säugling kennt anfangs nur wenige Möglichkeiten, auf Unbehagen und Schreck zu reagieren: das Gesicht verziehen, knötern (meckern), sich winden, krampfen, schreien und mit dem Schreckreflex. Etwas später kommt das Weinen hinzu. All das heißt: „Mir ist unwohl.“

Auf Behagen kann das Kind mit Entspanntheit, Strahlen, Grunzen reagieren. Bald kommt das Lächeln hinzu. All das heißt: „Mir ist wohl.“

Jetzt kommen die Reaktionen der Mutter und weiterer Menschen ins Spiel.

– Werden die Signale des Kindes erkannt?

– Führen sie zu liebevoller Zuwendung oder werden sie unzulänglich beachtet?

– Führen sie zu adäquatem oder zu nicht adäquatem Handeln?

– Geschieht das adäquate Handeln regelmäßig und zuverlässig?

Davon hängt es ab (neben genetischen Dispositionen), welche Gefühle das Kind aus dem ursprünglichen Behagen und Unbehagen entwickelt.

Die soziale Umwelt prägt die Richtungen und die Intensität, in der sich aus den ursprünglichen Emotionen im Laufe der Zeit hochkomplexe Gefühle ausbilden. Es braucht im allgemeinen viele gute zwischenmenschliche Erfahrungen, damit sie zum Beispiel Empathie oder Abscheu vor Gewalt aufbauen und verfestigen können.

Und es braucht im allgemeinen viele schlechte zwischenmenschliche Erfahrungen, damit Hass oder Rücksichtslosigkeit in Erscheinung treten können.

Dabei geht es nicht um einfache Rechenexempel. Jedes Individuum reagiert anders, Oberflächlich betrachtet, können Menschen in ungünstigen emotionalen Verhältnissen trotzdem zu anständigen und mitfühlenden Menschen werden, andere entwickeln sich zu Betrügern, Schurken oder Gewalttätern, obwohl sie selbst nicht viel zu leiden hatten. Auch hier gibt es offenbar individuell verschieden starke Resilienzen (Widerstandskräfte).

Da Menschen in ihrer emotionalen Entwicklung auf all dem aufbauen, was sie bisher erlebt haben, ist zu vermuten, dass den frühen Bindungen des Babys und Kleinkindes ein besonders großes Gewicht zukommt. In diesem Alter wird als Basis der weiteren emotionalen Entwicklung das so genannte Urvertrauen oder eben eher ein Urmisstrauen aufgebaut. Auf diesen Folien werden dann weitere Erlebnisse bewertet. Diese Grundeinstellungen zum Leben können später meistens nur durch zufällige oder erzieherische oder therapeutische umwälzende, längerfristige (gute oder schlechte) Einflüsse erschüttert, durchlöchert oder sogar neu aufgebaut und „umgelernt“ werden.

Im Kindergarten haben wir die Möglichkeit, manchen Kindern ein gewaltfreies sowie ein respektvolleres, freundlicheres, anregenderes Modell zu bieten, als sie es bisher kennen. Aber wir können auch dem überbehüteten, klein gehaltenen Kind ein zumutenderes, fordernderes Modell bieten. Die Kinder wissen dann zumindest, dass es auch so gehen kann; sie können ihre Sehnsüchte über die eigenen Familienerfahrungen hinaus ausrichten.

Herausfordern oder wachsen lassen?

Viele Menschen lernen lieber und besser, wenn sie lernen, indem sie reale Probleme oder Aufgaben lösen, die erkennbar etwas mit ihrem Leben zu tun haben. Sie wollen direkt erleben, wofür etwas Gelerntes nützlich ist. Schulisches Lernen ist immer noch weitgehend >Lernen für später<, >Lernen für irgendwann mal<, >Lernen für alle Fälle<, die vielleicht nie eintreten. Ich zum Beispiel habe in meinem Leben niemals einen Latein sprechenden Menschen getroffen, aber ich habe sieben Jahre lang vier Stunden pro Woche gelernt, ein gutes Großes Latinum absolviert – für niemals. Das Wissen wurde jahrzehntelang nicht gebraucht, es wurde inzwischen konsequenterweise, ohne mein bewusstes Zutun „von der Festplatte gelöscht“, dieses Lernen war vergeblich.

Ich erinnere mich gut an die Argumente für das Lateinlernen: Es ist gut fürs Sprachverständnis und Sprachgefühl, auch im Deutschen. Meine Lebenserfahrung zeigte mir etwas Anderes: Ich traf etliche Menschen, die sich mit Latein geplagt hatten und selbst in ihrer deutschen Muttersprache doch nur über ein schwaches Sprachgefühl verfügten, und andere, die niemals ein Lateinbuch in der Hand hatten, sich aber präzise und differenziert sprachlich ausdrücken konnten.

Man sollte also als Kind, als junger Mensch nicht glauben, dass das, was man nach Meinung von Pädagogen gerade lernen soll, für das eigene Leben immer wirklich das Wichtigste ist. Mir machte Latein Spaß wie ein schwieriges Spiel, aber Andere haben darunter gelitten.

Hochbegabte fragen oft (wenn sie sich trauen): Wofür braucht man das? Zum Beispiel, wenn sie irgendein isoliertes Häppchen Physik lernen sollen. Manche Lehrer können dann sehr gut herleiten und begründen, in größere Zusammenhänge stellen, andere nicht. Sie erwarten einfach, dass die Schüler „folgsam“ sind – oder sich extrinsisch (von außen), über den Zensurendruck motivieren lassen.

Folgsamkeit ist aber häufig nicht gerade eine Stärke hoch begabter Kinder. Eher zeigen sie die Stärke des kritischen Denkens, sie stellen Autoritäten in Frage. Ohne diese Fähigkeiten wäre wirklich Neues (später als Forscher oder Erfinderin) auch nicht zu erschaffen.

Also ist es wichtig, die aktuellen wie auch die länger anhaltenden Interessen des Kindes zu berücksichtigen. Und dann bin ich für Herausfordern anstatt abzuwarten, was die Kinder aus sich heraus entwickeln.

Im Kindergarten haben wir größere Freiheitsgrade als in der Schule, um reale Probleme mit den Kindern ganzheitlich und zugleich passgenau anzugehen. (Siehe auch: Die Kita als guter Lernort.)

Lernen ist ein komplexer und spannender Vorgang. Im Kindergarten nehmen wir als Erzieherinnen ständig Lernprozesse der Kinder wahr, wenn wir auch längst nicht alle bemerken. Aber viele Lernprozesse erleben wir mit, wir begleiten sie, haben sie möglicherweise angestoßen. Häufig staunen wir, und das insbesondere auch bei hoch begabten Kindern.

Für viele Erzieherinnen ist die Erfahrung selbstverständlich, dass bei einem Projekt, das im Kindergarten stattfindet – egal zu welchem Thema, egal ob von Kindern selbst oder von der Erzieherin initiiert – jedes beteiligte Kind seine ganz persönlichen Lernerfahrungen macht. Diese können sich von denen der anderen Kinder sehr stark unterscheiden.

Jedes Kind baut auf seinem eigenen, individuellen Vorwissen auf, jedes Kind kann nur die Kompetenzen benutzen, die es bereits aufgebaut hat, jedes Kind profitiert anders.

Beispiel:

Ein Kind lernt eine Kerze anzuzünden, denn es hat schon alle inneren Voraussetzungen dazu parat. Und zum ersten Mal darf es das auch, also die äußeren Bedingungen sind nun im Kindergarten auch günstig. Es macht den Schritt, hier kommt es weiter, hier ist sein Lernerfolg. Es überwindet die leise Angst vor der Flamme und es verfeinert das nötige Geschick.

Ein anderes Kind lernt in derselben Situation, dass in der Nähe brennender Kerzen ein Wassereimer stehen muss. Es hat die Warnungen und Verbote der Eltern sehr stark im Kopf und will noch keine Kerze anzünden. Aber die Frage der Absicherung leuchtet ihm ein und es lernt einen vollen (Lösch-)Wassereimer zu holen und für Sicherheit zu sorgen. Seine Sicherheitsvorstellungen entwickeln sich: Man kann was tun gegen die Gefahr; auch praktische Erfahrungen sammelt es beim Befüllen, Schleppen und Platzieren des Eimers. Es hat ebenfalls in kürzester Zeit viel gelernt.

Das dritte Kind, das bei dem Miniprojekt dabei ist, ist für andere Fragen offen. Es ist an der Flamme, am Feuer selbst interessiert. Unter Anleitung entdeckt es, dass es über der Flamme am heißesten ist, die Flamme aber erlischt, wenn sie von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten wird. Es probiert aus, was da möglich ist und zum Erfolg führt. (Brennbare und nicht brennbare Abdeckung!)

Vermutlich wird jedes dieser Kinder zu Hause etwas anderes darüber berichten, was es heute in der Kita gelernt hat. Und kaum ein Kind wird sich wohl fragen, wozu man das braucht, weil es unmittelbar einleuchtet.

Die Kunst der Erzieherin ist es in diesem Fall, einen ruhigen ungestörten Platz zu finden, für eine Viertelstunde oder 20 Minuten eine kleine Kindergruppe zu bilden. Das ist das Äußere.

Das Innere: Hier ist es die Kunst der Erzieherin, durch ihre Arbeitsweise (stetige sorgfältige Beobachtung und viele Gespräche mit den Kindern) eine Idee zu haben, was genau für diese Kinder eine lockende Herausforderung sein könnte, die dann wahrscheinlich auch zu einem Lernerfolg führen wird. Sie hat ja schließlich jedes Kind passend herausgefordert und es bei der Ausführung dann aktiv unterstützt, wenn es nötig war. (Dazu kann auch gehören, dem Kind Mut zu machen.)

(Siehe auch: Wie lernen hoch begabte Kinder?)

(Siehe auch: Förderung in Kleingruppen – Möglichkeiten und Vorteile

und Passgenaue kognitive Förderung.)

Individualisierte Lernangebote und engagiertes Lernen

Um engagiert lernen zu können, braucht ein Kind Anregungen und Möglichkeiten zu vielfältigen Tätigkeiten, die seinem Entwicklungsprofil und den sich daraus ergebenden Lerninteressen entsprechen. Nur dann kann das Kind seine Selbstbildungskräfte optimal entfalten. Denn die persönlichen Interessen, die aktuellen „Neugierden“ leiten zu den nächsten Lernprozessen, zu den nächsten „Stufen“, die in seinem individuellen Entwicklungsprozess sinnvoll sind.

Diese aktuellen „Neugierden“ des Kindes nennen wir seine Spiel- und Lernbedürfnisse. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben aller Pädagogen, die aktuellen Spiel- und Lernbedürfnisse des Kindes zu erkennen, Ernst zu nehmen und sich bei der Planung der pädagogischen Arbeit davon leiten zu lassen.

Lernen durch Gewöhnung

Diese Form des Lernens geschieht in Kita und Familie ständig. Was die Kinder in ihren ersten sechs Lebensjahren durch Gewöhnung lernen, ist allerdings sehr unterschiedlich. Das ist abhängig von den kulturellen Traditionen, von Überzeugungen, aber auch immer wieder von Moden.

Beispiele:

Im letzten Jahrhundert kamen Eltern kaum jemals auf die Idee, ihrem Kind eine Baby-Zahnbürste zu kaufen und es in diesem Alter an regelmäßiges Zähneputzen zu gewöhnen (oft mit reichlich Zwang), damit die Zähne gesund bleiben.

Dafür war früher etwas anderes in ganz Deutschland viel weiter verbreitet als heute: Die Kinder ab etwa anderthalb Jahren ans Töpfchen zu gewöhnen (oft ebenfalls mit reichlich Zwang), damit sie – zumindest tagsüber – früh ohne Windeln auskommen konnten.

Allgemein hat das Gewöhnungslernen jedoch eine riesige Bedeutung. Gewohnheiten helfen den Alltag zu bewältigen, sie entlasten das Gehirn von zu vielen Entscheidungsprozessen, sie sind auch beziehungsstiftend und geben Sicherheit in Gruppen.

Dies sagt nichts über die Inhalte und die Ausrichtung der Gewohnheiten aus. Sie können menschenfreundlich oder menschenverachtend sein, sie können gegenüber Anderen respektierend und hilfreich oder aber kränkend, behindernd und verletzend sein.

Die normative Ausrichtung der Gewohnheiten hängt dann davon ab, an welchen Vorbildern und in welchen prägenden Gruppen gelernt wird und welche bewussten Erziehungsziele eine Rolle spielen.

Welche Rolle spielen Begriffe?

Das Wissen (= die Vorstellungen eines Menschen über die Welt und auch über sich selbst) ist in Begriffen organisiert, die miteinander auf unterschiedlichste Weise vernetzt sind.

Dieses System von Begriffsnetzen ist flexibel.

Die Vorstellungen eines Menschen, sein Wissen und sein Denken sind immer auch eng mit einfachen oder komplexen Gefühlen (Emotionen) verbunden.

(Siehe auch: Zum Denken und Fühlen hoch begabter Vorschulkinder.)

Wie entstehen Begriffe?

Sinneseindrücke (Informationen) kommen über die verschiedenen Sinneskanäle im Gehirn an. Das Gehirn verarbeitet die Sinneseindrücke zu Begriffen, für die es zunächst noch keine Worte gefunden hat. In diesem Stadium nimmt das Kind zum Beispiel Bilder und Szenen wahr, aber auch Geräusche, Tastempfindungen, usw.

Aus Wiederholungen und Verknüpfungen dieser verschiedenen Sinneseindrücke untereinander bilden sich dann Begriffe, die später (zum Teil!) mit bestimmten lautsprachlichen Zeichen (Wörtern) verbunden werden.

Die Begriffe (und die dazu gehörigen Wörter) differenzieren sich immer mehr aus. Die Anzahl der Begriffe nimmt zu, die Begriffe werden komplexer.

Die Begriffe werden miteinander in Beziehung gesetzt, sie werden vernetzt. Das Gehirn sortiert (aus), verknüpft und bewertet (z.B. wichtig oder unwichtig für mich).

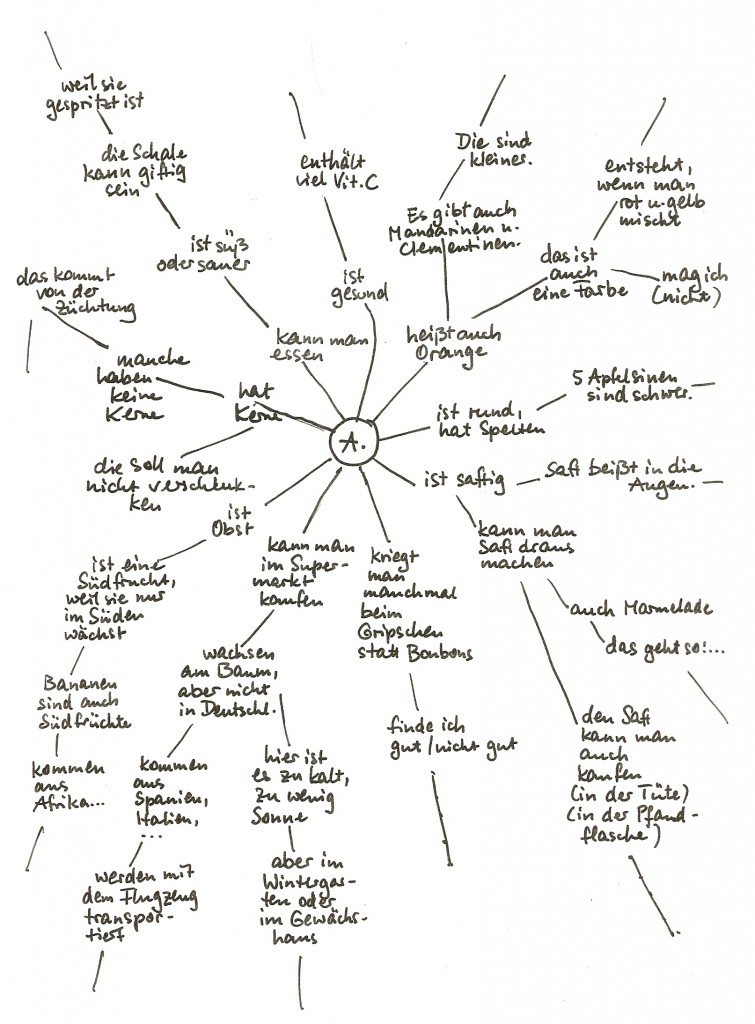

Am Beispiel des Begriffes „Apfelsine“ (A.) ist hier gezeigt, wie ein solches Netz aussehen kann. Vielleicht umfasste der Begriff bei einem kleinen Kind anfangs nur die Kenntnis „kann man essen“ – und allmählich erweiterte sich das Wissensnetz bis zu der Momentaufnahme, die in der Skizze dargestellt ist. Möglicherweise wird es sich im Laufe des Lebens noch weiter verzweigen. So kann bei „Apfelsine“ hinzukommen, wie dieses Obst in drei verschiedenen Fremdsprachen geschrieben und ausgesprochen wird, oder wie es war, als der Säugling einen Kern verschluckt hat.

Jedes dieser Items in der Skizze besitzt wieder eigene Netze, die teilweise miteinander verbunden sind und sich kreuzen können. So ploppt vielleicht bei „kann man Saft draus machen“ ein anderes Netz auf, bei dem es darum geht, was in einen guten Smoothie rein gehört.

Einzelteile können aber auch gelöscht oder gegen neuere Erkenntnisse ausgetauscht werden. So kann zum Beispiel das Item „hat Kerne“ ausgetauscht werden gegen „hat heutzutage keine Kerne mehr, die wurden weggezüchtet“. Noch später erzählt vielleicht die Oma ihrem Enkel: „Früher hatten die mal Kerne.“

Wie verarbeitet das Gehirn die Sinneseindrücke zu Begriffen?

Dazu sind Denkoperationen nötig.

Beispiel:

Ein Säugling sieht:

Der Schalter an der Wand wird gedrückt – das Licht geht an. So beobachten jedenfalls ältere Kinder und Erwachsene dieses Geschehen. Der Säugling erfasst es zunächst eher so:

Mama berührt eine Stelle an der Wand – etwas Interessantes passiert.

Es werden also zwei Informationen aufgenommen. Zunächst muss das Kind noch gar nicht wissen, was ein Schalter ist und dass er gedrückt werden muss. Wenn es aber dieses Geschehen des Öfteren erlebt, bricht sich die Erkenntnis Bahn, der Säugling erkennt den Zusammenhang:

Wenn der Schalter berührt wird, passiert etwas Interessantes (dazu braucht es eine Denkoperation).

Es ist sehr hilfreich, wenn ein Erwachsener diesen Vorgang beim Baby erkennt und sein Lernen unterstützt, zum Beispiel so: Wenn Mama das Kind dann selber die Stelle berühren lässt und ihm bei ausbleibendem Erfolg hilft, tatsächlich zu drücken, dann wird es auch sehr schnell begreifen, dass Berühren allein hier nicht reichte, sondern dass man hier drücken muss. Was das bringt? Das Baby wird ab jetzt in der Familie nicht das Licht An- und Ausmachen übernehmen, aber es wurde zum Denken angeregt.

Später hört das Kleinkind die Begriffe „hell“, „Lampe“ und „anmachen“ und kann sie mit seinen bereits früher gewonnenen Vorstellungen verknüpfen.

Noch später kann das Kleinkind diesen schon viel früher erkannten Zusammenhang dann in seinem Kopf in Worte fassen und – wenn es dann auch die Sprechtechnik beherrscht – auch aussprechen.

(Siehe auch: Pläne, Zeichnungen, Skizzen, Mind-Maps.)

Wichtig:

Hier wurde jetzt ein Beispiel einer frühen Denkoperation beschrieben. Es gibt weitere Arten und Niveaus des Denkens. Siehe dazu: Denken fördern.

Wie geht Forschen?

Die verwirrend komplexe Welt, in der wir Menschen uns befinden, wird nach und nach von uns enträtselt. Damit hat der kluge Säugling, der das Lichtanmachen beobachtet hat, schon angefangen. Er arbeitet daran, sein persönliches Weltbild aufzubauen. Je eifriger, genauer, intelligenter er das tut, desto besser wird sein inneres Weltbild mit dem äußeren, mit der Wirklichkeit, übereinstimmen.

Uns allen passieren dabei Irrtümer – und jetzt kommt es darauf an, wie flexibel und leistungsfähig unser Gehirn ist und in welchem Maße wir bereit sind, Irrtümer zu erkennen und zu überwinden.

Wir alle enträtseln die Welt mehr oder weniger lebenslang, das heißt, wir lernen andauernd etwas dazu, das für uns selbst neu ist. Jeder Mensch muss nach seiner Geburt mit diesem Lernprozess von vorne anfangen. Welche Erkenntnisse nötig sind, um sich in der Welt zurecht zu finden, ist abhängig von der konkreten Umwelt, in der der Mensch lebt.

Noch entscheidender aber ist die Epoche, in der ein Mensch lebt. Einem Säugling im Mittelalter war es weder möglich, noch war es für ihn nötig, sich mit dem Phänomen Lichtschalter auseinander zu setzen. (Genauso wie es für den heutigen Menschen unnötig ist, sofern er nicht Altertumsforscher werden will, sich mit der lateinischen Sprache zu befassen.)

Wo ist die Schnittstelle zwischen Lernen und Forschen?

Erfolgreiche wissenschaftliche Forschung setzt voraus, dass sich die Forscher in ihrem Fachgebiet (und vielleicht auch noch in angrenzenden Gebieten) sehr gut auskennen. Sich dieses Wissen zu erarbeiten, erfordert viel Beharrlichkeit. Die Forscher müssen, ehe sie selbst erfolgreich Neues erforschen können, viel Lebenszeit darauf verwenden, die Grundlagen, viele Feinheiten und den aktuellen Forschungsstand ihres Gebietes zu verstehen – so gut zu verstehen, dass sie damit gedanklich operieren können.

Sie müssen auch die speziellen Methoden ihres Faches erlernen, sie müssen die Forschungsgeräte beherrschen – und sie müssen in einem „Feld“ arbeiten, also eingebunden sein in die Kommunikation mit ihren wissenschaftlichen Fachkollegen.

Von alledem sind unsere Kindergartenkinder natürlich noch ganz weit entfernt, auch die hoch begabten.

Trotzdem forschen Kinder. Und besonders begabte oder hoch begabte Kindergartenkinder können dabei zu erstaunlichen Resultaten kommen.

(Zum Unterschied zwischen hoch und besonders begabten Kindern siehe: Normalverteilung der Intelligenz.)

Ein Beispiel ist das vierjährige Mädchen, das das Prinzip der Multiplikation selbstständig entdeckte. Das Beispiel ist zu finden in Begriffsbestimmung Hochbegabung. Suche dort nach: Lena (4;10) .

Die jungen Kinder erforschen zwar (im Unterschied zu den wissenschaftlichen Forschern) normalerweise nichts,

was für die Menschheit neu ist, aber sie erforschen, was für sie selbst neu ist.

Und – abgesehen von den oben beschriebenen Vorbedingungen – läuft diese Forschung im Prinzip ganz genau so ab wie die der „großen“ Forscher.

Forschung läuft nach folgendem Schema ab:

- Aus Beobachten und Denken ergibt sich eine Fragestellung, nach der Parole: Hier ist etwas, das wir noch nicht wissen – oder auch: Hier ist etwas, das mal überprüft werden muss. So wird die Forschungsfrage ergründet und festgelegt.

- Vorhandenes Wissen wird zusammengetragen und sortiert. Dabei kann es sich um eigene Beobachtungen handeln, meistens ist es aber etwas, das andere Wissenschaftler und Praktiker erkannt und dokumentiert haben. Es muss also viel gelesen und erfragt werden.

- Es werden Vermutungen über Zusammenhänge angestellt. Das ist der Prozess der Thesenbildung. Erste Ideen dazu werden entworfen und auf Plausibilität geprüft. Eine Forschungshypothese wird formuliert. (Welches Ergebnis vermuten wir?)

- Dann folgt die Planungsphase: Welches Wissen ist nötig, um weiter zu kommen? Woher ist es zu bekommen? Welche Dinge, Ressourcen und Kooperationen sind nötig?

- Ein Forschungsplan wird erstellt: Überlegungen zu einem geeigneten Versuchsaufbau, Planung von Experimenten, Vergabe von Teilaufgaben.

- Während und nach der Durchführung kommen dann die Dokumentation und die Auswertung:

Konnte die Hypothese bestätigt werden – oder erscheint sie zumindest wahrscheinlicher als vor dem Forschungsprozess – oder muss sie abgewiesen werden? - Nun folgt die Wiederholung des Experiments, um Verlauf und Ergebnis(se) nochmals zu überprüfen.

- Wie können wir unsere Ergebnisse kommunizieren (in der Wissenschaftlergemeinschaft / in der interessierten Öffentlichkeit)?

- Welche neuen, eventuell genaueren Fragen für weitere Forschung haben sich ergeben?

Dies alles kann ein Forscher allein im stillen Kämmerlein tun, meistens ist es aber erfolgversprechender und deshalb auch in der modernen Forschung verbreitet, dass in allen Phasen der Forschung ein reger Austausch mit den Mit-Forschern (wenn auch nicht unbedingt mit den Konkurrenten) stattfindet.

Und wie forschen Kinder?

Am Anfang des kindlichen Forschens steht auch eine – wenn auch nicht immer formulierte oder ausgesprochene – Frage.

Auf Vermutungen folgt: Neues Wissen erwerben durch Ausprobieren, Andere fragen oder lesen, falls das Kind schon lesen kann.

Indem wir im Kindergarten interessantes Material bereit stellen oder spannende Erlebnisse ermöglichen (das kann auch gerne im Wald sein!), regen wir die Kinder zu verstärktem Forschen an.

Im Kindergarten können wir diese Prozesse absichtlich erweitern und präzisieren, indem wir die Kinder zum Beispiel zum Experimentieren einladen. Hier haben hoch begabte Kinder oft weiter gehende Bedürfnisse als andere Kinder – und auch schon andere kognitive Möglichkeiten. Hoch begabte Kinder begeistern sich oft für den „umfassenden Forschungsprozess“, es reicht ihnen oft nicht, einfach zu gucken, was passiert.

Auch das „Gucken, was passiert“ ist wichtig und wertvoll – es braucht auch nicht so viel Zeit und Vorbereitung durch die Erzieherin.

Aber beim „umfassenden Forschungsprozess“ ist doch schon mehr Vorbereitung nötig. Hier ist es wie bei allen Tätigkeiten im Kindergarten: Je geübter und versierter Erzieherin und Kinder sind, desto eher können einzelne Kinder schon in die Vorbereitung einbezogen werden; dafür bieten sich die hoch begabten Kinder geradezu an, aber auch andere interessierte Kinder werden vielleicht dafür zu begeistern sein.

Wer ist nicht gerne Assistent/in der Erzieherin?

Vielleicht steht am Anfang schon eine Frage, oft tauchen die Fragen aber erst im Prozess auf.

Wenn es um Experimente geht, dann sollte die Erzieherin das Experiment schon vorher „drauf haben“. Das bedeutet, dass sie es, evtl. mit einem besonders begabten / interessierten Kind, schon einmal probehalber durchgeführt hat. Dann muss die Erzieherin nicht mehr so sehr auf den Ablauf des Experiments achten, sondern kann sich stärker auf die Kinder konzentrieren.

Das ist der typische Ablauf, der viele Ähnlichkeiten mit dem oben skizzierten Forschungsablauf der Wissenschaftler hat:

-

- Material beschaffen,

- ausprobieren, Experiment(e) durchführen,

- beobachten, was passiert,

- auswerten, darüber sprechen, was Jeder beobachtet hat,

- Vermutungen / Schlussfolgerungen anstellen, die sich aus den Beobachtungen ergeben,

- Gibt es ein eindeutiges Ergebnis? Falls kein klares Ergebnis zustande kommt: evtl. Verbesserung/ Abänderung des Versuchsaufbaus,

- Wiederholung des Experiments, Beobachtung, Dokumentation,

- erneute Auswertung: Schlussfolgerungen, die sich aus den Beobachtungen ergeben,

- Versuch auf jeden Fall wiederholen! Klappt es wieder? Sehen wir wieder dasselbe? Kommt wieder dasselbe heraus?

-

- These(n) /Vermutungen annehmen oder verwerfen,

- besseres Verstehen des Phänomens,

- evtl. neue, weiterführende Fragen entwickeln,

- Präsentation der Ergebnisse.

Es hilft uns und den Kindern, wenn wir diese Forschungsabfolge im Hinterkopf haben.

Unterschied zur wissenschaftlichen Forschung: Die Erzieherinnen (und vielleicht auch einzelne Kinder) wissen meistens schon, was wahrscheinlich passieren wird und kennen auch die Erklärung für die beobachteten Phänomene.

Es gibt aber auch Situationen, in denen wir bei spontanen Experimenten den Ausgang nicht voraussehen und schon gar nicht erklären können. Das macht nichts, wenn wir offen damit umgehen können und den Kindern unsere Bemühungen aufzeigen, wie man vielleicht doch noch zu einer befriedigenden Erklärung kommen kann – oder es zunächst beim Staunen belassen.

Die pädagogische Kunst liegt darin, die Kinder wirklich selbst forschen zu lassen und sie nur dort zu unterstützen oder durch hilfreiche Fragen herauszufordern, wo sie alleine nicht weiterkommen (können).

In der Zusammenarbeit der Kinder entwickelt sich ihre Teamfähigkeit. Hierzu können die Kinder im Kindergarten bereits wichtige positive Grunderfahrungen machen, auf denen sie später aufbauen können.

Manche Kinder haben, wenn im Kindergarten zum Beispiel Experimentieren angekündigt ist, schon ein gutes Vorwissen, auf dem aufgebaut werden kann.

So schrieb eine Erzieherin, Teilnehmerin eines IHVO-Kurses, in einer ihrer Hausarbeiten:

„Wir nennen uns „Der Club der Kleinen Forscher“. Dies fanden die Kinder alle sehr spannend. Ich habe dann in die Runde gefragt, wer sich denn was unter Forschen vorstellt.

Kevins (6;3) Antwort lautete:

„Mmh, also man muss heraus finden, warum Dinge so sind, wie sie sind; außerdem kann man Experimente machen.“

Seine Antwort zeigte mir, dass er sich sofort etwas unter dem Begriff vorstellen konnte.“

Oder anders ausgedrückt:

Ein Experiment ist eine Frage an die belebte oder unbelebte Natur.

Eine etwas andere Auffassung als ich vertritt eine von mir sehr geschätzte Kollegin, vielleicht stellvertretend für etliche Erzieherinnen. Sie sieht als Ziel am Ende des Experimentierens nicht so sehr die richtige, der Wirklichkeit entsprechende Auflösung, sondern betont, dass auch fantastische Erklärungsideen stehen bleiben sollten.

Sie beschreibt eine Situation, bei der ein Fünfjähriger ein Experiment von zuhause mitbringt und für andere Kinder vorführt. Am Ende äußern vier Kinder vier verschiedene Ideen, die so stehen gelassen werden:

Jonas, 5,2 Jahre: „Heute könnt ihr was erleben, denn ich habe ein richtig gutes Experiment mitgebracht.“ Er holt ein Stück Pappe aus seinem Rucksack, worauf ein gemalter Pfeil zu sehen ist. Er holt ein leeres Glas und ein mit Wasser gefülltes Glas aus der Küche.

Hinter dem leeren Glas stellt Jonas seinen gemalten Pfeil auf und fordert mich auf, genau durch das Glas zu sehen. „Ich sehe einen Pfeil, der nach rechts weist.“

Jonas: „Ja, aber jetzt kommt es, pass mal gut auf.“

Er schiebt den Pfeil nun weiter, bis er hinter dem vollen Glas steht. Er verändert dabei nicht die Richtung.

Durch das mit Wasser gefüllte Glas sehe ich nun, dass der Pfeil auf die linke Seite zeigt. Jonas wiederholt den Vorgang einige Male und ich bin stets aufs Neue fasziniert. Einige Kinder, die uns beobachten, kommen hinzu, bleiben kurz stehen, schauen durch das Wasserglas und gehen weiter.

Jedoch drei sehr weit entwickelte Kinder verweilen, beobachten mit mir den Vorgang einige Male. Jonas führt mit Stolz sein Experiment wiederholt durch. Ich frage Levin, ob er vielleicht eine Erklärung für dieses erstaunliche Phänomen hat.

Levin, 5;6 Jahre: „Ich denke mir gerade, ob vielleicht ein besonderer chemischer Stoff im Wasser enthalten ist. Also so etwas, das wie ein optisch verwirrender Stoff in unseren Augen wirkt, dem es dann auch gelingt, in unserem Gehirn etwas zu steuern, das den Pfeil von rechts auf einmal auf links sehen lässt.“

Jonas, 5;2 Jahre, der Experimentator: „Sobald der Pfeil in die eine Richtung zeigt so wie jetzt – also auf Rechts zeigt und ich dann ein Wasserglas davor stelle, dann spiegelt der Pfeil sich auf der Wasseroberfläche und schiebt sich scheinbar, fast automatisch in die andere Richtung.“

Lucie, 6;2 Jahre: „In einem See spiegelt sich doch auch mein Spiegelbild. Wenn ich da so hineingucke, dann bücke ich mich ganz nah an das Wasser. Guck ich aber von ganz weit oben in den See, sieht das so aus, als ob ich auf dem Kopf stehe.“

Alex, 5;6 Jahre: „Das ist nur so, weil das eine optische Täuschung ist – und das Wasser, was zwischen dem Glas ist, das verändert den Pfeil einfach mal in die oder in die andere Richtung. So einfach geht das.“

Jetzt könnte man diese sehr klugen Ideen der Kinder so stehen lassen. Wenn ich als Erzieherin aber in diesem Fall eine zutreffende, wissenschaftlich fundierte Erklärung im Kopf habe, oder sie mir erfragen oder erlesen kann, dann würde ich versuchen, die Kinder dort hin zu führen. Durch geeignete Fragen würde ich sie, vor allem die besonders begabten Kinder, zum weiteren Nachdenken anregen wollen.

(Siehe zum Beispiel: Das Hühnerei.)

Ich glaube, dass so ein kleiner Jonas, der Experimentator, verschärft an einer zutreffenden Lösung interessiert ist. (Und sie sind ja mit der Spiegelung an der Wasseroberfläche schon nahe dran.) Hier könnte man alle Ideen würdigen, auch die mit dem „chemischen Stoff“, der „etwas in unserem Gehirn steuert“ ist ja interessant. Und dann wäre es schön, die Erkenntnisse noch zu vertiefen. Auch am Begriff der optischen Täuschung ließe sich weiterarbeiten…

Die Tatsache, dass die Menschheit noch längst nicht auf alle Fragen eine plausible Antwort hat, lässt uns oft genug sagen, dass wir es nicht wissen oder vielleicht auch gar nicht wissen können. Diese offenen Fragen lassen der Fantasie auch des „strengen Denkers“ viel imaginären Raum.

Und unser individuelles naturgemäß begrenztes Wissen engt uns auch ein, wenn wir den Kindern helfen wollen, die Welt zu verstehen. Allerdings habe ich etliche Erzieherinnen erlebt, die sich trotz anstrengender Arbeit noch aus eigenem Interesse in neue Wissensgebiete eingearbeitet haben, um selber klarer zu sehen – angeregt durch Fragen der Kinder.

Was wir wissen, sollten wir nach meiner Meinung auch an die Kinder weiter geben. (Es natürlich nicht einfach vorerzählen, sondern sie durch geschicktes Fragen und Ausprobierenlassen der Lösung näher bringen.)

Ich meine, die Kinder haben ein Recht darauf, von unserem Wissen zu profitieren. Genauso ist es richtig, dass wir in dieser Situation auch von den Kindern lernen können, oft beobachten sie zum Beispiel viel genauer, weil sie eben noch nicht voreingenommen sind, oder sie bringen Wissen ein, das uns neu ist.

Lernen bedeutet für mich auch, den jungen Kindern zu helfen, möglichst sauber zu unterscheiden: hier fantastische Vorstellungen (die in vielen Bereichen ihren Raum haben, zum Beispiel in Märchen, Geschichten oder fantastischen Spielen) – und da die objektive Wirklichkeit, die für die Wissenschaft interessant ist – aber auch für die erfolgreiche Gestaltung des eigenen Lebens – und der wir uns durch Erkenntnis immer besser nähern können.

Hier eine kleine praktische Anregung:

Eis-Eier als einfacher Start für physikalische Versuche

Füllen Sie Wasser in einen nicht aufgepusteten Luftballon, bis der gefüllte Ballon etwa die Größe eines Hühnereis hat. Verknoten Sie ihn gut und legen Sie ihn über Nacht in den Tiefkühlschrank oder ins Tiefkühlfach. Am nächsten Tag entfernen Sie die Luftballonhülle, Sie haben jetzt ein massives Eis-Ei.

Stellen Sie auf diese Weise für jedes Kind ihrer Gruppe und für sich selbst ein Eis-Ei her.

Sicherheitshinweis: Prüfen Sie an Ihrem Eis-Ei, ob das Ei nicht zu kalt ist. Die Kinder könnten sich sonst verletzen, wenn sie das Eis-Ei in der Hand halten oder daran lecken. Falls es doch passieren sollte, dass ein Kind am Eis fest klebt: warmes Wasser bereit halten, damit lassen sich die Finger / die Zunge schmerz- und verletzungsfrei vom Eis trennen. Sie können diese Prozedur auch an ihren eigenen Fingern vorführen. Das zeigt den Kindern, dass man mit Eis vorsichtig sein, aber nicht in Panik geraten muss. (Ein Inuit benutzt in der Not seinen/ihren eigenen warmen Urin. Aber keine Panik, im Kindergarten sollte ja warmes Wasser aufzutreiben sein.)

Gehen Sie mit den Kindern nach draußen und bieten Sie ihnen die „geschälten“, also von der Luftballonhülle befreiten, Eis-Eier an. Die Lufttemperatur sollte deutlich über 0 Grad Celsius liegen.

Meine Kindergartenkinder reagierten sehr unterschiedlich. Manche nahmen das Ei sofort, andere trauten sich zunächst nicht. Einige fingen sofort an, das Ei zu beobachten und stellten fest, dass es immer nasser wird und immer kleiner.

Als die Hände immer kälter wurden, legten manche Kinder ihr Ei kommentarlos beiseite und wandten sich anderen Dingen zu, andere verschenkten es großzügig. Einige reagierten sofort, als ich ihnen Kompott-Schälchen aus Glas anbot: Sie verstanden, dass sie so ihre Finger vor der Kälte schützen, aber weiter beobachten konnten, wie das Eis schmilzt.

Auswertung im Gruppenkreis:

Wie fühlte sich das Eis-Ei an?

„Es war schweinekalt.“

„Meine Finger sind fast erfroren.“

Was habt ihr noch gemerkt?

„Auf einmal war meine Jacke vorne ganz nass.“

„Erst war es groß und dann klein.“

„Es ist zerschmolzen.“

„Aus dem Eis ist Wasser geworden.“

War deine Jacke von dem Wasser nass geworden? Was können wir mit deiner Jacke machen, damit sie schnell wieder trocken wird? ….

Aus dem Eis ist also Wasser geworden. Geht es auch umgekehrt? Kann aus Wasser auch Eis werden?

Manche meinten Ja – andere konnten es sich nicht so recht vorstellen.

Wer hat Lust, Wasser in Eis zu verwandeln?

Vier bis fünf Kinder auswählen. Die anderen Kinder kommen bei Interesse später auch dran!

Jetzt können die Kinder erleben, wie die Eis-Eier entstanden sind. Sie können versuchen, die Luftballons am Wasserhahn selbst zu füllen und selbst zu verknoten. Sie können die Luftballons selber in den Tiefkühlschrank legen.

Was ist passiert? Was ist aus dem Eis-Ei geworden? Einige Kinder konnten den Vorgang klar benennen: Das ist geschmolzen – aus dem Eis ist Wasser geworden.

Hier sollten Sie beobachten, welche Kinder weiter gehende Ideen und Fragen haben. Diesen Kindern können Sie dann auch

schwierigere Experimente anbieten,

damit sie nicht frustriert zurück bleiben.

Interessante Beispiele können Sie im Kapitel 4.4 finden.

Und hier in einem kurzen Überblick die

„Lernkiller“

Vieles kann das Lernen behindern oder verhindern:

-

- Die Anforderungen sind zu leicht oder zu schwer.

- Das Tempo ist zu schnell oder zu langsam.

- Es gibt zu wenige oder zu viele erklärende oder übende Wiederholungen.

- Der lernende Mensch soll sich immer wieder auf aus seiner Sicht Unwesentliches konzentrieren, er sieht keinen Bezug zu seinem Leben.

- Der lernende Mensch sieht keine Zusammenhänge zwischen den verabreichten Bildungshäppchen. Der Stoff ist nicht sinnvoll aufgebaut und nicht aus dem Vorigen hergeleitet.

- Der lernende Mensch empfindet Ungerechtigkeiten bei der Würdigung seiner Anstrengungen und seiner Leistungen (was ja 2 Paar Schuhe sind, beides verdient aber Anerkennung.)

- Der lernende Mensch fühlt sich als Person nicht angenommen.

- Der lernende Mensch hat das Gefühl, was er denkt, gehört nicht hierher oder gehört sich überhaupt nicht.

- Der lernende Mensch verbindet mit dem Lernen Ängste (Angst vor Bestrafung, Verspottung, Versagen). Er ist unentspannt.

Siehe: Es braucht Mut, die Ängste zu überwinden. - Es herrscht eine Atmosphäre der Humorlosigkeit.

Datum der Veröffentlichung: Dezember 2020

Copyright © Hanna Vock, siehe Impressum .