von Hanna Vock

Die Begriffe Hochbegabung und hohe Intelligenz werden manchmal vermischt oder auch synonym (= so als würden sie das Gleiche bedeuten) gebraucht. So wird zum Beispiel von Hochbegabung gesprochen, wenn ein Intelligenztest ein Ergebnis von IQ größer oder gleich 130 ergibt.

Wo liegt der Unterschied zwischen beiden Begriffen?

Unsere Definition des Begriffs Hochbegabung findet sich in

Begriffsbestimmung Hochbegabung

Ganz allgemein ist die Intelligenz eines Menschen die Gesamtheit seiner kognitiven Fähigkeiten. Welche kognitiven Fähigkeiten in welcher Weise und in welchem Umfang zu intelligentem Denken und Handeln beitragen, wird weiterhin erforscht.

Zunehmende Bedeutung könnte dabei die neuro-physiologische Forschung (Hirnforschung) erlangen, wenn die Methoden, ins Gehirn hinein zu sehen, dem Gehirn beim Arbeiten zuzusehen, weiter verbessert werden und für die Intelligenzforschung stärker fruchtbar werden.

Es gibt viele verschiedene Definitionen von Intelligenz, hier ein Beispiel:

Nach Perleth (Perleth/Ziegler 1999) ist Intelligenz „die allgemeine Fähigkeit zum Denken oder Problemlösen in Situationen, die für das Individuum neu, d.h. nicht durch Lernerfahrungen vertraut sind“.

Intelligenz = Komplexe Problemlösefähigkeit bei sich ändernden Anforderungen.

Intelligenz bezeichnet also die Denkfähigkeit, genauer die Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von Problemen durch Denken – und die Fähigkeit, das dafür nötige Wissen (= Vorstellungen über die Welt) zu erwerben und sinnvoll einzusetzen.

Die psychologische Forschung arbeitet daran, die Faktoren immer genauer herauszufinden und zu bestimmen, die genau dieser Problemlösefähigkeit zu Grunde liegen, das heißt herauszufinden, welche Eigenschaften die Intelligenz eines Menschen ausmachen.

In welchem Maße besteht die Intelligenz aus einem guten Gedächtnis oder doch eher aus dem Vermögen, logisch und systematisch zu denken, oder ist die Denkgeschwindigkeit besonders bedeutsam oder vielleicht das strategische Denken?

In welchem Maße besteht die Intelligenz aus einem guten Gedächtnis oder doch eher aus dem Vermögen, logisch und systematisch zu denken, oder ist die Denkgeschwindigkeit besonders bedeutsam oder vielleicht das strategische Denken?Vertieft man sich in die Fachliteratur, so wird deutlich, dass zum effektiven Problemlösen viele verschiedene kognitive Prozesse effektiv ablaufen müssen. Dazu gehören zum Beispiel logisches, systematisches, nachvollziehendes, kritisches, strategisches, kreatives (einfallsreiches) und divergentes (= vom Üblichen abweichendes) Denken.

Es wird aus der Fachliteratur deutlich, dass es darüber hinaus ganz unterschiedliche Gedächtnisprozesse gibt, die ihren Teil zur Intelligenz beitragen: Wichtig sind zum Beispiel der Umfang, die Genauigkeit, die Geschwindigkeit, die Filtertätigkeit, die Verknüpfungstätigkeit beim Speichern und Aufbewahren von Informationen sowie auch ähnliche Prozesse beim Abrufen der benötigten Informationen aus den Informationsspeichern (dem Gedächtnis).

Intelligenzmodelle

In der Geschichte der psychologischen Forschung wurden verschiedene Modelle entwickelt, die erklären sollen, was Intelligenz ist. Gut verständliche Darstellungen der verschiedenen Ansätze finden sich bei Holling u. a. (2004) und bei Funke u. a. (1998) Literaturverzeichnis . Den Darstellungen in diesen Büchern folgend, sollen hier zwei Modelle kurz vorgestellt werden, die auf anderen, älteren Modellen aufbauen: das Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS) und die Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz.

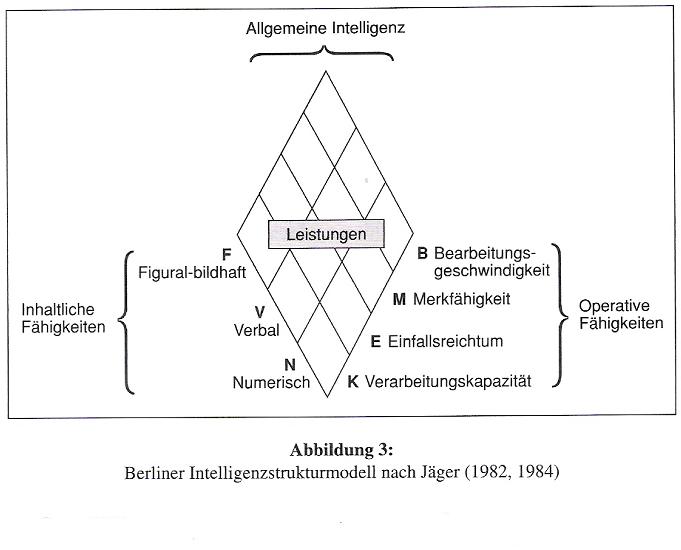

Das Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS) wurde 1982 von Jäger und seinen Mitarbeitern vorgestellt. Es gilt zurzeit als eines der modernsten psychometrische Modelle. (Psychometrische Modelle sind darauf ausgerichtet, die Intelligenz einzelner Menschen mit Hilfe von Tests messbar zu machen.)

Nach diesem Modell sind für die Intelligenz eines Menschen die folgenden Merkmale grundlegend:

- anschauungsgebundenes, figural-bildhaftes Denken,

- sprachgebundenes, verbales Denken,

- zahlengebundenes, numerisches Denken,

sind jeweils vier Fähigkeiten bedeutsam (die weiter unten noch kurz erläutert werden):

- Bearbeitungsgeschwindigkeit,

- Merkfähigkeit,

- Einfallsreichtum (als wichtiger Aspekt der Kreativität) und

- Verarbeitungskapazität.

Dargestellt werden die damit möglichen 3 x 4 = 12 Kombinationen als rautenförmige Matrix:

Bearbeitungsgeschwindigkeit besagt, wie schnell jemand Informationen verarbeitet. Man prüft diese Intelligenzfähigkeit meist über Aufgaben, die an sich sehr einfach sind (sogar so einfach, dass sie fast jeder lösen könnte, wenn er oder sie nur genügend Zeit dafür hätte) – aber es kommt dabei darauf an, in kurzer Zeit möglichst viele Informationen richtig zu verarbeiten. Eine solche Aufgabe könnte zum Beispiel sein: Streiche in der folgenden Reihe möglichst schnell jedes A durch: GVUALOPÜAMMHSEADABPOA.

Merkfähigkeit besagt, wie gut sich jemand viele Einzelheiten merken und sie richtig wiedergeben kann, zum Beispiel in Aufgaben wie: Lies folgende Wörter einmal durch, verdecke sie und schreibe auf ein leeres Blatt alle die Wörter, die Du Dir merken konntest.

Einfallsreichtum besagt, wie viele verschiedene und vielfältige sinnvolle Lösungen jemandem zu einer Aufgabe wie zum Beispiel der folgenden einfallen: Aufgezeichnet ist ein Kreis, male unter Einbeziehung des Kreises möglichst viele verschiedene, erkennbare Gegenstände.

Verarbeitungskapazität besagt, wie gut jemand komplexe Informationen verarbeiten kann, um damit solche Aufgaben zu lösen, die nicht auf Anhieb zu lösen sind; für das Finden der Lösung kann es nötig sein, viele verschiedene Informationen zu berücksichtigen, sie sachgerecht zu beurteilen und sie logisch richtig miteinander zu verknüpfen. Ein Beispiel: Die Verarbeitungskapazität einer Person zeigt sich zum Beispiel darin, wie gut jemand bei einem Krimi die verschiedenen Hinweise auf den möglichen Täter beurteilt, sie gegeneinander abwägt und miteinander verknüpft und schließlich logisch richtige Schlussfolgerungen aus ihnen zieht.

Für viele geistig anspruchsvolle Aufgaben und Tätigkeiten im Alltag braucht man – in unterschiedlichen Anteilen – alle diese vier oben genannten Fähigkeiten: Häufig kommt es auf die Schnelligkeit der Informationsverarbeitung an, man muss sich bestimmte Informationen merken können, man muss auf neue Ideen kommen und vorhandene Informationen auf neuartige Weise zusammensetzen und schließlich muss man aus gegebenen Informationen die richtigen Schlüsse ziehen. Daher nimmt das BIS-Modell auch an, dass die Gesamtheit dieser vier Fähigkeiten die allgemeine Intelligenz darstellt.

Auf dem BIS gründen sich Intelligenz-Tests, die leider erst für das Alter ab 12 Jahren vorliegen.

Auf dem BIS gründen sich Intelligenz-Tests, die leider erst für das Alter ab 12 Jahren vorliegen.Die Intelligenztests, die auf dem BIS basieren, enthalten für jedes dieser Matrix-Kästchen passende Testaufgaben, die vom Probanden (= dem Menschen, der getestet werden soll) zu lösen sind.

Hier eine Beispielaufgabe für verbalen Einfallsreichtum (entnommen aus Holling u.a. 2004):

> Für viele Berufe braucht man bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten. Es gibt aber auch Eigenschaften und Fähigkeiten, die für einen bestimmten Beruf ungünstig sind.

Sie (diese Testaufgabe richtet sich an erwachsene Probanden -H.V.) sollen nun möglichst viele und sehr verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten nennen, die ein Vertreter eines bestimmten Berufes nicht haben sollte. Stichworte genügen!

Beispielsweise sind für den Beruf des Richters mögliche Lösungen: parteiisch, bestechlich, oberflächlich (etc.) <

Dadurch, dass es im Test für alle „Kästchen“ genügend Aufgaben gibt, wird gewährleistet, dass alle aufgeführten und für grundlegend gehaltenen Intelligenz-Anteile erfasst und sinnvoll gewichtet werden.

Das zweite Modell, die Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz , wurde schon in den 1950er Jahren von Raymond B. Cattell entwickelt, hat aber immer noch große Bedeutung für das Verständnis von Intelligenz.

Cattell nahm auf Grund seiner Forschungen an, dass es zwei Faktoren gibt, die die Intelligenz bestimmen:

1. die fluide Intelligenz. Sie basiert auf der angeborenen Funktionstüchtigkeit des Gehirns und ist nicht davon abhängig, welche Lernmöglichkeiten ein Mensch in seiner Umwelt vorfindet. Sie ist aber nicht unveränderlich, sondern unterliegt genetisch bedingten Entwicklungs- und Alterungsprozessen.

2. die kristalline Intelligenz. Sie beruht auf den Lernerfahrungen und dem erworbenen Wissen eines Menschen. Bedeutsam sind dabei sowohl das Faktenwissen als auch das prozedurale Wissen (Fähigkeiten und Fertigkeiten).

Cattell nahm weiter an, dass die Höhe der kristallinen Intelligenz eines Menschen davon abhängt, wie viel fluide Intelligenz er – über die Lebensspanne gesehen – besaß und somit investieren konnte, um immer wieder Neues zu lernen.

Besonders der im Modell enthaltene Investitionsgedanke ist pädagogisch fruchtbar.

Besonders der im Modell enthaltene Investitionsgedanke ist pädagogisch fruchtbar.Wenn wir uns vorstellen, dass hoch intelligente Kinder spätestens von Geburt an neue Informationen schneller und effektiver aufnehmen und verarbeiten als nicht hoch intelligente Kinder, dann sammeln sie schon früh einen im Vergleich sehr großen Erfahrungsschatz an, der

1. aus sehr vielen Vorstellungen über die Welt (Weltwissen) besteht und der

2. aus sehr viel weiter entwickelten (automatisierten) Denk- und Handlungsfähigkeiten besteht.

So wird auch unsere Beobachtung aus der Kita-Praxis verständlich, dass hoch intelligente Dreijährige bereits über Denkfähigkeiten (kognitive Programme) verfügen, die andere Kinder erst sehr viel später entwickeln (starten). Zum Beispiel das Programm „Sozial-Scham (Ich habe mich blamiert)“ oder das Programm „Risikoabschätzung“.

Siehe auch Ängstlichkeit bei hoch begabten Kindern

Es liegt auch der Schluss nahe, dass zumindest bei guter Förderung „die Schere immer weiter aufgeht“, das heißt, dass der Unterschied zwischen hoch intelligenten und nicht so intelligenten Kindern immer größer wird, was den Umfang des Wissens und was die Qualität der Fähigkeiten betrifft. So wäre eine wichtige Beobachtung aus der Praxis der Hochbegabtenförderung im Ansatz erklärt.

Mir persönlich gefällt auch ein Intelligenzverständnis gut, das die Entsprechung von Gehirn und Computer auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Grunde legt. Hier stütze ich mich auf die Baby-Forschung von Gopnik, Meltzoff & Kuhl. Sie sind hochrangige US-amerikanische Wissenschaftler und stellen uns ihre Forschungswege und Forschungsergebnisse (in dem Buch: Forschergeist in Windeln Literaturverzeichnis) in gut verständlicher Form zur Verfügung. Sie schreiben:

„Wenn wir uns den Verstand eines Babys als Computer vorstellen, der aus Neuronen (= Nervenzellen – H.V.) besteht und von der Evolution programmiert wurde, sehen wir nicht nur Babys in einem neuen Licht, sondern auch Computer, Neuronen und die Evolution. Die Babycomputer müssen wesentlich leistungsfähiger sein als selbst das beeindruckendste Produkt von Silicon Valley. Bill Gates´ kleine Tochter hat bereits Probleme gelöst, über die sich Bill immer noch vergeblich den Kopf zerbricht. Die neue Entwicklungspsychologie sagt uns, dass Baby 0.0 bereits über sehr spezielle >Programme< verfügt.“ (Seite 22f.)

Die Autoren beschreiben ihre Forschungsexperimente, die belegen, dass Babys und Kinder schon sehr viel wissen, wenn sie geboren werden und dass sie vor allem „über hoch leistungsfähige Lernmechanismen verfügen, mit deren Hilfe sie ihr Wissen spontan revidieren, umformen und umstrukturieren können. Das ist genau der Punkt, an dem unsere Computer eine notorische Schwäche aufweisen. Sie können zwar hervorragend mit gut definierten Problemen umgehen, aber beim Lernen machen sie keine besonders gute Figur. Und wenn sie ihre Lernmethoden sogar spontan ändern sollen, schneiden sie wirklich schlecht ab.“ (Seite 23.)

Die Autoren erläutern, dass das kindliche Gehirn Teil eines umfassenderen Systems, eines Netzwerkes, ist. Sie schreiben: „Und schließlich haben Babys den besten technischen Support, den sie sich wünschen können: Mütter. Die Erwachsenen sind nämlich so konzipiert, dass sie sich auf eine Weise benehmen, die den Babys das Lernen ermöglicht. Diese Unterstützung spielt bei der Entwicklung der Babys sogar eine derart wichtige Rolle, dass es sinnvoll sein könnte, sie für einen Teil des Systems zu halten. Das Computersystem des Menschenbabys ist eigentlich ein Netzwerk, das von Sprache und Liebe statt von Glasfasern zusammengehalten wird.“ (S. 23.)

Klar wird, dass schon Neugeborene mit großen Problemlösefähigkeiten auf die Welt kommen. Sie verfügen in ihrem Gehirn nicht nur bereits über ein gutes Betriebsprogramm, sondern auch schon über viele gut funktionierende, schon im Mutterleib ausdifferenzierte Programme zum Aufbau von Fähigkeiten, zum Erwerb neuen Wissens und zur Verknüpfung der neuen Informationen mit ihrem bereits gespeicherten Wissen – und sie verfügen über Programme, die sich selbst weiterentwickeln, die enorm lernfähig sind und sich neuen Herausforderungen anpassen.

Dies könnte für das Intelligenz-Konzept bedeuten, dass es

- – auf die Güte der „Hardware“ (der Neuronen, aber auch der Sinnesorgane und Nervenbahnen) und

- – auf die Güte und Plastizität der bei Geburt im Gehirn „bereits installierten Software“ ankommt.

Wie effektiv und lernfähig diese Programme sind, das könnte bestimmend für die Intelligenz eines Menschen sein.

Ein Mensch wäre demnach umso intelligenter, je besser er Informationen aus dem eigenen Ich und aus der Umwelt aufnehmen kann und vor allem wie gut er sie mit Hilfe der im Gehirn vorhandenen Programme zu effektiven Vorstellungen und Fähigkeiten verarbeiten kann. Dies beinhaltet: Es ist für die Höhe der Intelligenz wichtig, wie plastisch die Programme selbst sind, wie sehr sie sich durch Lernen selbst ausdifferenzieren und vervollkommnen.

Copyright © Hanna Vock, siehe Impressum.

Datum der Veröffentlichung: 24.6.08